Deutschland steht an einem sicherheitspolitischen Wendepunkt. In einer Zeit globaler Krisen, zunehmender Bedrohungslagen und wachsender geopolitischer Spannungen denkt die Bundesregierung ihre Strategie für den Schutz der Bevölkerung neu. Im Zentrum der Überlegungen steht ein überarbeitetes Konzept des Wehrdienstes, das neue Wege geht.

Ohne die Wehrpflicht offiziell wieder einzuführen, wird ein Modell geschaffen, das langfristig mehr Menschen für den Dienst an der Gesellschaft gewinnen soll – freiwillig, aber strukturiert und gut bezahlt. Viele Details sind neu, einige Regeln wurden stark überarbeitet, andere bewusst offen gelassen. Klar ist: Junge Menschen in Deutschland sollten gut informiert sein, denn das neue System betrifft deutlich mehr als bisher bekannt war.

1. Warum eine tiefgreifende Reform notwendig war

Die Bundeswehr leidet seit Jahren unter einem eklatanten Personalmangel. Gleichzeitig verändern sich Bedrohungslagen in Europa und weltweit rasant. Der Krieg in der Ukraine, hybride Kriegsführung, Cyberangriffe und internationale Spannungen machen deutlich, dass Verteidigung und Heimatschutz wieder an Bedeutung gewinnen.

Doch eine Wehrpflicht nach altem Muster stieß in der Gesellschaft auf Kritik – also musste ein neues Konzept her: moderner, flexibler, freiwillig. Ziel ist es, mit einem attraktiven Angebot junge Menschen zu motivieren, sich für eine Zeit lang für das Gemeinwohl zu engagieren. Verteidigungsminister Pistorius sieht darin nicht nur eine sicherheitspolitische Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

2. Was der neue Wehrdienst bietet

Der geplante freiwillige Wehrdienst wird so ausgestaltet, dass er sich für viele lohnt – finanziell, aber auch persönlich. Die Wehrdienstleistenden gelten künftig als Zeitsoldaten, was ihnen den vollen Zugang zu Sozialleistungen sichert. Monatlich winkt ein Nettoeinkommen von über 2.000 Euro, das sich durch bestimmte Familienverhältnisse sogar noch erhöhen kann.

Die Mindestdauer beträgt sechs Monate, kann aber individuell verlängert werden. Neben Grundausbildungen im Heimatschutz (z. B. bei Bewachungs- oder Kontrollaufgaben) gibt es Weiterbildungen: etwa zum Lkw-Führerschein, zur Sanitätsausbildung oder zur Tätigkeit als Panzerfahrer. Das neue Modell soll nicht nur Lücken füllen, sondern auch echte Zukunftsperspektiven schaffen.

3. Wer von der Reform betroffen sein soll

Zwar wird offiziell keine neue Wehrpflicht eingeführt, aber ab 2026 beginnt eine systematische Erfassung potenzieller Wehrdienstleistender. Betroffen sind zunächst alle Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008. Diese müssen an einem Online-Erhebungsverfahren teilnehmen, bei dem unter anderem nach gesundheitlicher Eignung, Bildungsstand und möglichem Interesse am Dienst gefragt wird.

Frauen können sich freiwillig beteiligen, sind aber nicht verpflichtet. Ziel der Erfassung ist es, eine solide Datenbasis für den Aufbau einer aktiven Reserve zu schaffen. Bis 2030 sollen so über 100.000 Freiwillige ausgebildet werden. Rechtlich möglich bleibt jederzeit die Rückkehr zur Pflichtdienstregelung – durch einen einfachen Parlamentsbeschluss.

4. Wann und wie der Staat mit jungen Menschen Kontakt aufnimmt

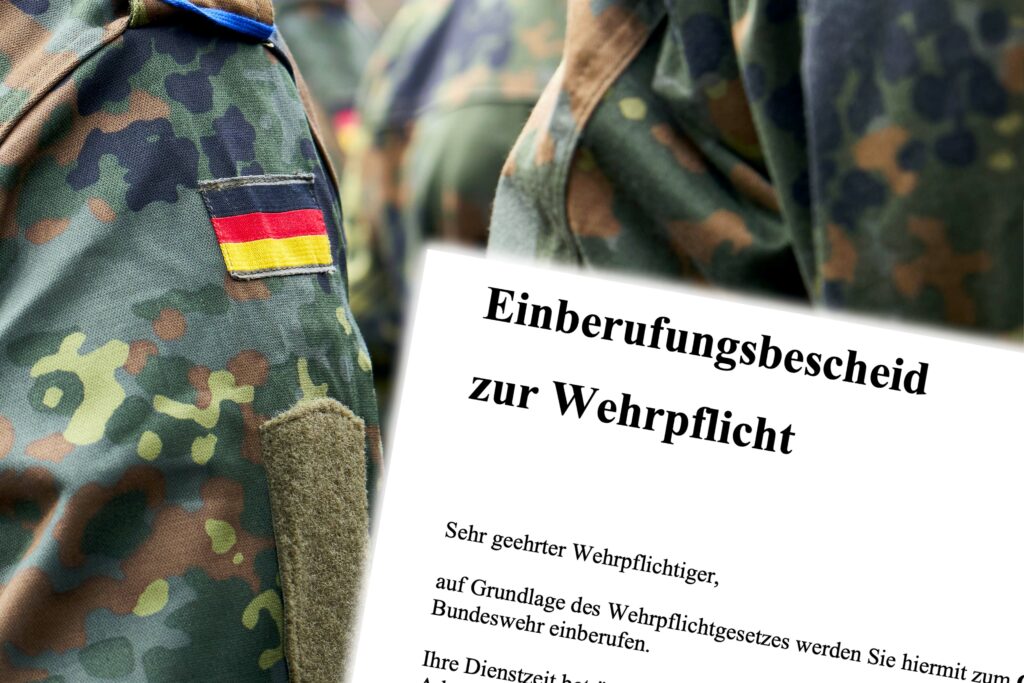

Der erste Kontakt mit der Bundeswehr wird nicht durch ein Gespräch, sondern ganz klassisch per Brief hergestellt. Alle betroffenen Männer sollen ab 2026 zum 18. Geburtstag ein offizielles Schreiben erhalten, das einen QR-Code zu einem Fragebogen enthält. Dieser muss verpflichtend online ausgefüllt werden. Er dient als Grundlage für die Auswahl und Vorbereitung möglicher Rekrutierungen.

Frauen erhalten kein Schreiben, können sich aber freiwillig anmelden. Ab dem Jahr 2027 folgt für ausgewählte Personen eine Musterung, die digital vorbereitet und zentral organisiert wird. Damit schafft die Regierung ein neues Wehrsystem, das langfristig auf Effizienz und Freiwilligkeit setzt – bei Bedarf aber auch auf Pflicht umschwenken könnte.