Online-Shopping ist für viele längst Alltag geworden. Plattformen aus aller Welt bieten rund um die Uhr eine scheinbar endlose Auswahl – bequem, günstig und oft verlockend bunt. Doch nicht alles, was online glänzt, ist auch sicher oder rechtskonform. Besonders dann, wenn die Anbieter außerhalb der EU sitzen, wird der Überblick für viele Kundinnen und Kunden schwer.

Ein großer Anbieter aus Asien rückt nun zunehmend in den Fokus. Die Verantwortlichen in Brüssel sehen sich zum Handeln gezwungen – Kontrollen, Auflagen und mögliche Strafen stehen plötzlich im Raum. Während das Interesse an günstigen Produkten weiterhin riesig ist, zieht die EU nun die Reißleine. Was auf den ersten Blick wie ein übliches Verfahren wirkt, könnte ernste Konsequenzen haben.

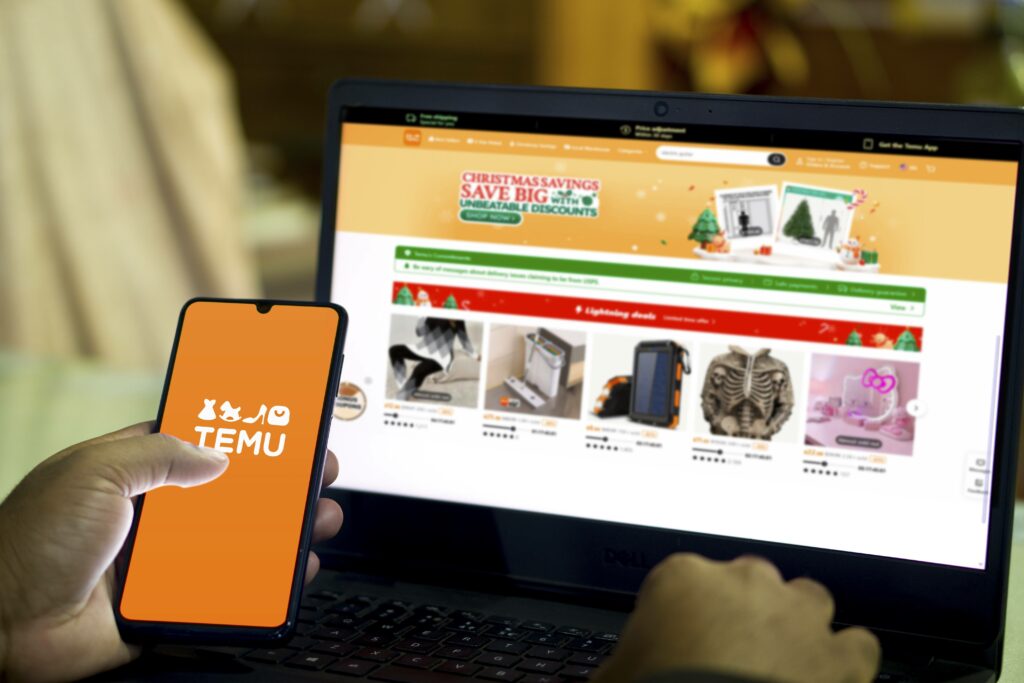

1. Plattform mit rasantem Wachstum

Der Anbieter ist erst seit Kurzem am europäischen Markt aktiv – und doch gehört er schon jetzt zu den größten Online-Händlern auf dem Kontinent. Millionen Kundinnen und Kunden bestellen regelmäßig dort, vor allem wegen der extrem niedrigen Preise und ständig wechselnden Angebote.

Was viele jedoch nicht wissen: Die Plattform ist nicht aus Europa, sondern wird von einem chinesischen Konzern betrieben. Sie zählt offiziell zu den sogenannten „sehr großen Online-Plattformen“ der EU, da sie über 45 Millionen aktive Nutzer innerhalb Europas verzeichnet. Allein in Deutschland boomt der Anbieter derzeit ungebremst. Doch mit dem Wachstum steigen auch die Anforderungen an Kontrolle und Transparenz.

2. Verfahren wegen Digitalgesetz-Verstößen

Bereits seit Oktober 2024 läuft ein Verfahren gegen den Anbieter – auf Basis des Gesetzes über digitale Dienste (DSA). Dieses verpflichtet Plattformen dazu, illegale oder gefährliche Produkte konsequent zu entfernen und Verbraucher*innen zu schützen. Nach Einschätzung der EU-Kommission gibt es hier jedoch erhebliche Mängel.

In ihrer vorläufigen Bewertung spricht die Brüsseler Behörde von einem hohen Risiko für Konsumenten, auf verbotene Artikel zu stoßen. Henna Virkkunen, Vizepräsidentin der Kommission, äußerte sich klar: „Die Sicherheit der Verbraucher ist nicht verhandelbar.“ Temu droht nun eine empfindliche Geldstrafe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes. Vorher darf das Unternehmen aber noch Stellung nehmen.

3. Manipulatives Design und fehlende Klarheit

Ein weiterer Vorwurf richtet sich gegen das Plattform-Design selbst. Laut EU-Experten verleitet die Gestaltung dazu, ungeplant und wiederholt zu kaufen. Auch Suchtverhalten könne durch bestimmte Mechanismen befördert werden. Hinweise wie „Nur noch 2 Stück verfügbar“ oder auffällige Rabattmeldungen sollen künstlich Druck erzeugen und Kunden beeinflussen.

Verbraucherschützer bemängeln zudem Fake-Bewertungen, fehlende Kontaktangaben und unübersichtliche Rückgaberichtlinien. Solche Praktiken widersprechen den Vorgaben des DSA. Auch das europäische Verbraucherschutz-Netzwerk CPC kritisiert, dass Kunden gezielt in die Irre geführt würden. Die Plattform muss sich nun erklären – andernfalls könnten bald konkrete Sanktionen folgen.

4. Politischer Druck wächst – China im Fokus

Das Verfahren gegen Temu fällt in eine Phase, in der die Beziehungen zwischen Europa und China ohnehin angespannt sind. Beim jüngsten EU-China-Gipfel wurden die Handelskonflikte deutlich sichtbar – Fortschritte blieben aus. Vor diesem Hintergrund bekommt auch der Fall Temu eine geopolitische Dimension.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte eine ausgewogenere Handelsbeziehung mit China und betonte die Notwendigkeit, europäische Verbraucher besser zu schützen. In Brüssel wächst der Druck, gegenüber nicht-europäischen Plattformen konsequent und einheitlich vorzugehen. Der Fall Temu könnte so Signalwirkung haben – weit über die Plattform selbst hinaus.