Ein Einkauf, ein Bon – ob man will oder nicht. Seit 2020 ist die Bonpflicht in Deutschland fester Bestandteil jedes Kassenabschlusses, ob beim Bäcker, an der Supermarktkasse oder im Kiosk. Nun plant die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz die Abschaffung dieser Regelung, im Rahmen eines umfassenden Programms zum Bürokratieabbau.

Was für viele Kunden eine Erleichterung wäre, ruft jedoch auch deutliche Kritik hervor. Verliert der Staat damit ein wichtiges Kontrollinstrument? Oder gewinnen Handel und Verbraucher endlich an Flexibilität zurück? Der mögliche Wegfall der Pflichtquittung betrifft Millionen Menschen – und könnte die Einkaufsroutine grundlegend verändern.

1. Was genau ist die Bonpflicht?

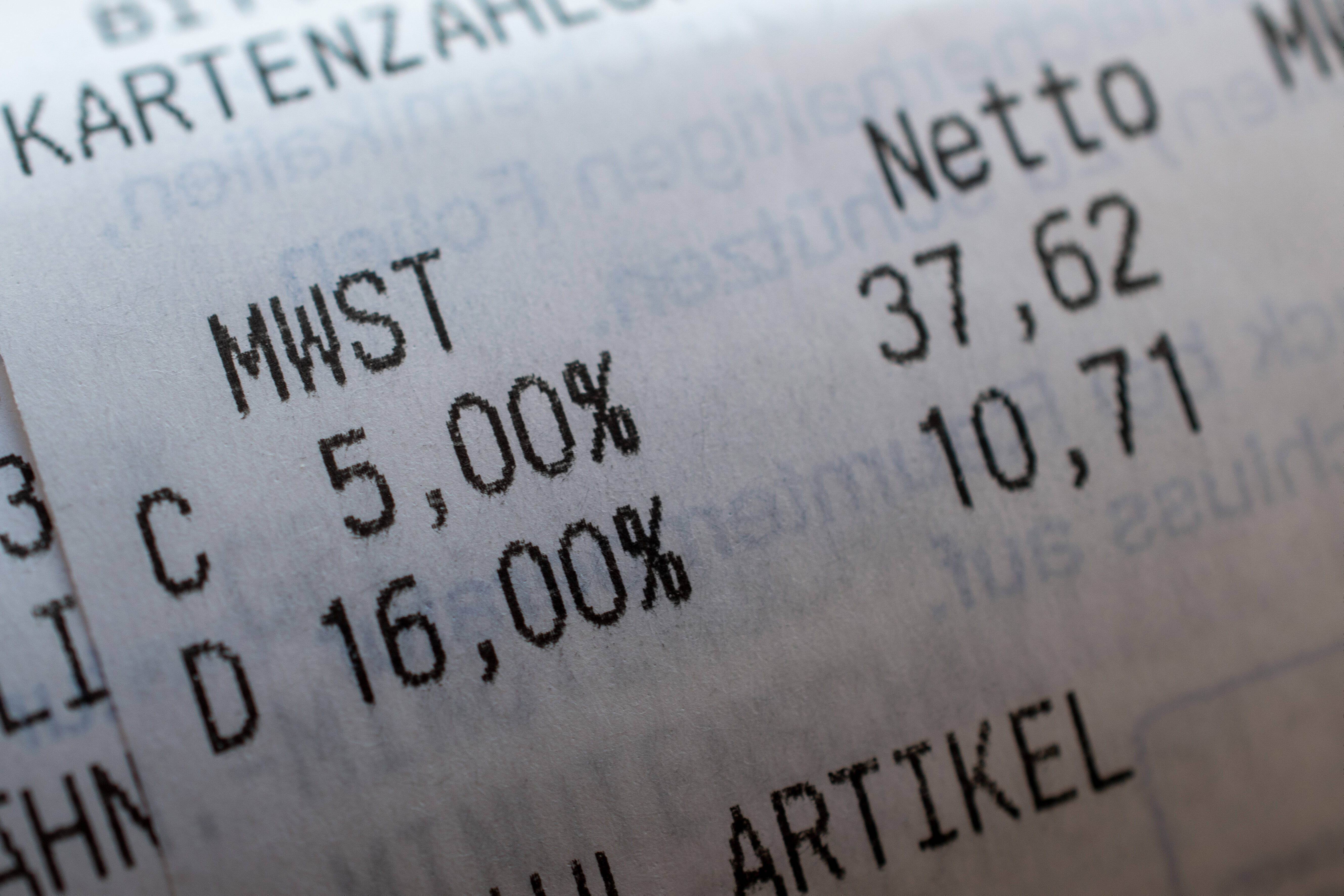

Seit Januar 2020 gilt in Deutschland eine bundesweite Pflicht zur Belegausgabe bei elektronischen Kassensystemen. Ziel war es, Steuerbetrug im Einzelhandel zu verhindern, indem jede Transaktion dokumentiert wird – unabhängig davon, ob der Kunde einen Beleg wünscht.

Betroffen sind alle Verkaufsstellen mit elektronischen Kassen – also Supermärkte, Bäckereien, Kioske, Tankstellen und mehr. Der Kunde kann den Bon liegen lassen oder mitnehmen – aber ausgestellt werden muss er in jedem Fall. Das führte in der Praxis zu einem enormen Anstieg an Papierverbrauch – und bei vielen zu Unverständnis. Vor allem Kleinstbetriebe sehen sich durch die Regelung unnötig belastet.

2. Warum jetzt die Kehrtwende?

Mit dem Regierungswechsel kommt auch ein neuer Ton in die Verwaltung: Die Koalition unter Merz und SPD hat ein „Sofortprogramm für Bürokratierückbau“ angekündigt – und darin steht die Bonpflicht ganz oben auf der Liste. Der Gedanke: Was unnötig ist, soll gestrichen werden.

Laut Handelsverband verursachte die Bonpflicht jährlich Millionenkosten, insbesondere für kleine Händler. Gleichzeitig sei der tatsächliche Nutzen im Kampf gegen Steuerbetrug nie eindeutig nachgewiesen worden. Die neue Regierung will daher prüfen, ob eine freiwillige Belegausgabe nicht ausreicht, besonders dann, wenn digitale Kassensysteme ohnehin alle Umsätze erfassen. Es gehe darum, sinnvolle Kontrolle mit praxisnaher Entlastung zu verbinden.

3. Was sich für Kunden ändern könnte

Fällt die Pflicht weg, dürfen Händler künftig selbst entscheiden, ob sie einen Bon automatisch drucken oder nur auf Nachfrage herausgeben. Für Kunden bedeutet das: Weniger Papiermüll, weniger unnötige Zettel – und vielleicht ein schnellerer Kassiervorgang.

Dennoch gilt: Bei Garantie- oder Umtauschansprüchen bleibt der Bon nach wie vor wichtig. Viele Händler setzen bereits jetzt auf digitale Alternativen, etwa über Apps, QR-Codes oder E-Mail. Diese könnten durch die Änderung weiter gestärkt werden. Wichtig ist jedoch, dass Verbraucher genau wissen, wann sie einen Beleg brauchen – und wie sie ihn im Zweifelsfall erhalten können.

4. Kritik von Steuerexperten

Nicht alle begrüßen die geplante Abschaffung. Besonders von Seiten der Deutschen Steuer-Gewerkschaft kommt harsche Kritik. Deren Vorsitzender Florian Köbler warnt: „Gerade jetzt wäre das ein fatales Signal.“ Man verliere damit ein Werkzeug zur Kontrolle – und sende das falsche Zeichen an Betrugswillige im Einzelhandel.

Auch wenn technische Defekte oder Kassentricksereien nur einen kleinen Teil des Betrugs ausmachen, sei der Bon eine sichtbare Absicherung für korrekte Abrechnungen. Gegner des Vorhabens fürchten, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder vermehrt „schwarz“ kassiert werden könnte – und der Staat wichtige Einnahmen verliert. Ob diese Sorgen berechtigt sind, bleibt umstritten.

5. Digitale Lösungen als Zukunftsmodell

Viele Händler gehen bereits einen anderen Weg: Statt Papierbons setzen sie auf digitale Kassenzettel, die per App, E-Mail oder QR-Code verfügbar sind. Solche Systeme könnten durch die Abschaffung der Pflicht an Bedeutung gewinnen.

Dabei geht es nicht nur um Umweltfreundlichkeit, sondern auch um Datensicherheit und Komfort. Verbraucher erhalten auf Wunsch alle Belege gesammelt und durchsuchbar, was Umtausch oder Garantieansprüche deutlich erleichtert. Die Bundesregierung will diesen Weg unterstützen – und ab 2027 Registrierkassen mit automatischer Umsatzübertragung verpflichtend machen. Damit wären viele Bonpflicht-Ziele technisch überholt – und kontrollierbar ohne Zettelflut.

6. Händler zwischen Kosten und Kontrolle

Für viele kleinere Händler bedeutet die Bonpflicht vor allem zusätzliche Kosten ohne echten Nutzen. Papier, Druckerwartung und Stromverbrauch summieren sich – besonders bei geringen Beträgen wie beim Bäcker oder Kiosk.

Die Pflicht wird häufig als unnötiger Aufwand empfunden. Eine Abschaffung könnte hier Flexibilität schaffen, ohne die Transparenz vollständig aufzugeben. Viele Händler wünschen sich eine freiwillige Lösung, bei der Kunden auf Wunsch einen Bon erhalten – aber nicht automatisch. So könnte Vertrauen gestärkt und Bürokratie reduziert werden, ohne die Steuer-Ehrlichkeit aus dem Blick zu verlieren. Wichtig bleibt, dass Händler verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umgehen, damit Kontrolle nicht zum Nachteil der Allgemeinheit entfällt.

7. Ein Symbol für größere Veränderungen

Die Debatte um die Bonpflicht ist mehr als eine Detailfrage – sie steht für einen grundsätzlichen Wandel in der Verwaltungspolitik. Weniger Papier, mehr Eigenverantwortung, mehr digitale Lösungen: Das sind die Ziele, die die neue Regierung mit dem Bürokratieabbau verfolgt.

Für viele Verbraucher ist der Vorschlag ein willkommener Schritt, der Alltag und Umwelt entlastet. Andere sehen darin ein Risiko für die Transparenz im Handel. Klar ist: Die Entscheidung betrifft Millionen Menschen und wird symbolisch aufgeladen. Die Frage bleibt, ob es gelingt, Vertrauen, Kontrolle und Vereinfachung sinnvoll zu verbinden, ohne an Verlässlichkeit einzubüßen. Die Bonpflicht könnte zum Modellfall für künftige Reformen werden.