In einer Welt, in der digitale Geräte zum ständigen Begleiter geworden sind, stellt sich zunehmend die Frage nach ihrem Platz im Alltag – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Ob im Bus, auf dem Pausenhof oder während des Unterrichts: Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig. Das bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Herausforderungen mit sich.

Ablenkung, sinkende Konzentration und eingeschränkte soziale Interaktion sind nur einige Kritikpunkte, die immer lauter werden. Vor allem in Schulen diskutiert man, wie mit der zunehmenden Digitalisierung umgegangen werden soll. Muss der Alltag neu strukturiert werden, um Bildung wieder ins Zentrum zu rücken? Ein Kanton hat nun eine klare Entscheidung getroffen – und die sorgt für Aufsehen.

1. Technik in der Jugend: Zwischen Freiheit und Verantwortung

Für viele junge Menschen sind digitale Geräte kein Luxus, sondern Lebensstandard. Bereits Kinder im Grundschulalter besitzen ein eigenes Smartphone, tauschen Nachrichten aus, scrollen durch Social Media oder streamen Videos. Dabei sind diese Geräte oft nicht nur Mittel zur Unterhaltung, sondern auch zur Selbstdarstellung und sozialen Orientierung.

Das bringt Verantwortung mit sich – für Schüler, Eltern und Lehrpersonen. Die Frage ist nicht mehr, ob Kinder mit digitalen Geräten umgehen, sondern wie. Guter Umgang erfordert Regeln, aber auch Vertrauen. Doch wer soll diese Grenzen setzen – das Elternhaus oder die Schule?

2. Schule als Spiegel der Gesellschaft

Schulen bilden nicht nur Wissen, sondern auch Werte und soziale Strukturen. Sie spiegeln wider, wie sich unsere Gesellschaft verändert – und damit auch der Umgang mit Technologien. In vielen Klassenzimmern gehören Tablets, Laptops und Online-Tools längst zum Unterrichtsalltag. Gleichzeitig klagen Lehrer über mangelnde Konzentration, Chatgruppen in der Stunde oder verdeckte Handynutzung.

Die Herausforderung besteht darin, einen ausgewogenen Umgang mit Medien zu vermitteln, ohne Innovation zu unterdrücken. Schulen stehen heute im Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Digitalisierung. Wie man dieser Gratwanderung begegnen kann, zeigt nun ein konkretes Beispiel aus der Schweiz.

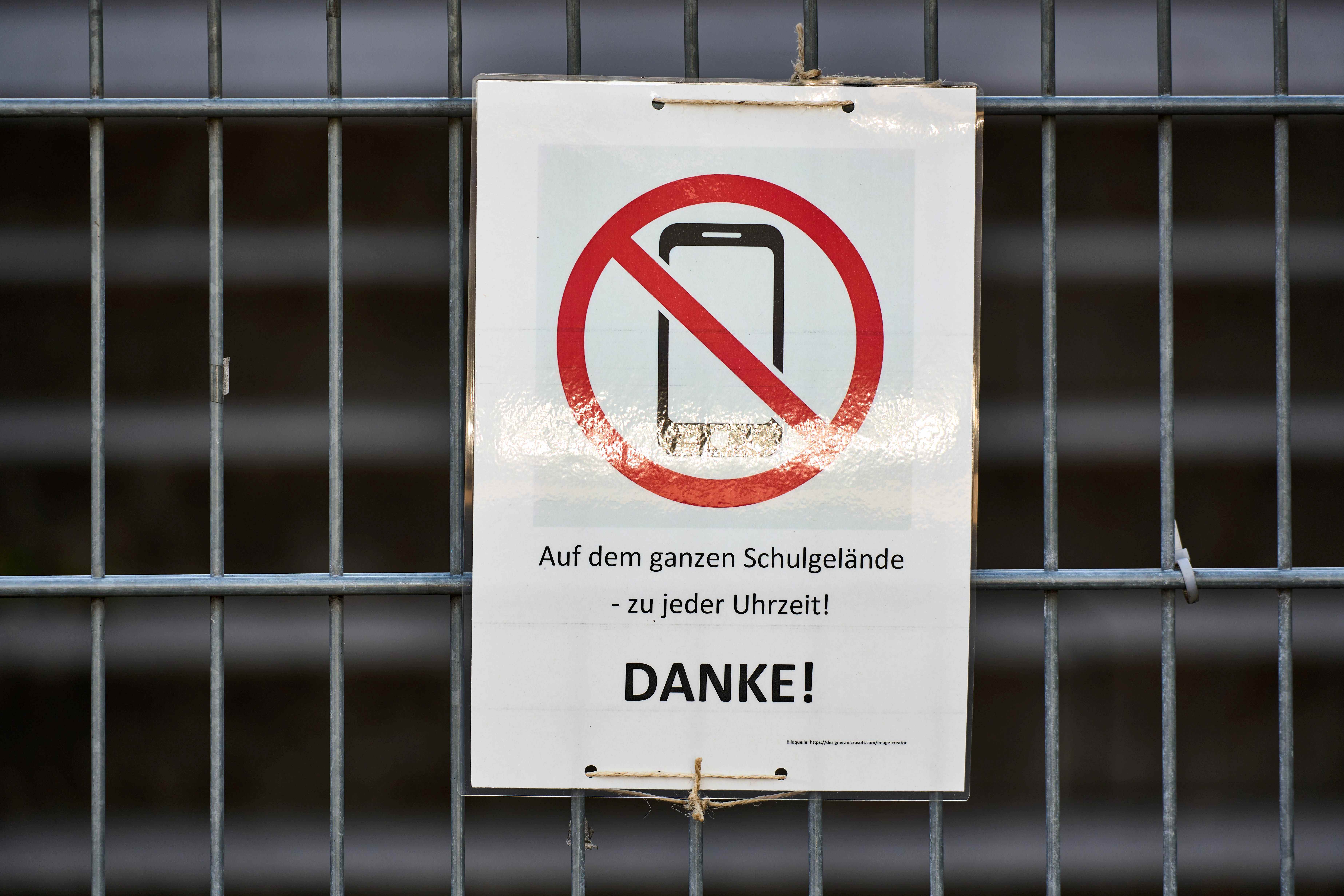

3. Handyverbot in Nidwalden: Die neue Regelung

Ab August 2025 dürfen Schülerinnen und Schüler im Kanton Nidwalden keine privaten digitalen Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops mehr auf dem Schulgelände nutzen. Das neue Gesetz betrifft sowohl die Primar- als auch die Sekundarstufe. Die kantonale Bildungsdirektion begründet den Schritt mit der deutlich gestiegenen Gerätenutzung – besonders während Pausen und im Unterricht.

Ziel ist es, den Fokus auf sozialen Austausch, Lernklima und Konzentration zurückzuführen. Der bewusste Umgang mit Medien soll gestärkt werden – durch Reduktion, nicht durch Verbote im eigentlichen Sinn. Welche Ausnahmen erlaubt sind und wie mit Regelverstößen umgegangen wird, wird im nächsten Abschnitt deutlich.

4. Ausnahmen, Kontrolle und Konsequenzen

Trotz des strengen Verbots sieht der Kanton Ausnahmen vor: In Notfällen oder für bestimmte Unterrichtszwecke dürfen Geräte weiterhin genutzt werden – jedoch nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Lehrperson. Wird das Verbot missachtet, kann das Gerät bis zum Schulschluss eingezogen werden. Wiederholte Verstöße ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich.

Damit wird klar: Das Verbot ist ernst gemeint – aber nicht unflexibel. Schulen behalten einen gewissen Spielraum, um situationsgerecht zu handeln. Die Maßnahme soll vor allem präventiv wirken – nicht mit Sanktionen drohen, sondern ein Umdenken anregen. Doch wie nehmen Schülerinnen, Schüler und Eltern diese neue Regelung überhaupt auf?

5. Reaktionen von Eltern und Schülern

Die ersten Reaktionen auf das Verbot sind unterschiedlich. Viele Eltern begrüßen die Maßnahme und sehen darin eine Chance auf mehr Fokus, Konzentration und echte Gespräche im Schulalltag. Einige Jugendliche hingegen fühlen sich in ihrer Freiheit beschnitten. Sie wünschen sich mehr Vertrauen und plädieren für Eigenverantwortung statt starrer Regeln.

Lehrerinnen und Lehrer zeigen sich mehrheitlich erleichtert – endlich müssten sie nicht mehr ständig gegen die heimliche Handynutzung kämpfen. Dennoch ist klar: Die Regelung ist ein Eingriff in den Alltag – sie verändert Routinen, aber vielleicht auch das Lernklima positiv. Doch reicht ein Verbot aus, um Medienkompetenz zu fördern?

6. Medienbildung statt Mediensperre?

Viele Experten sind sich einig: Der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien muss gelehrt, nicht nur reguliert werden. Dazu braucht es mehr als Verbote – es braucht Medienbildung. In speziellen Unterrichtseinheiten können Kinder lernen, wie sie mit sozialen Netzwerken, Online-Kommunikation und Bildschirmzeiten bewusst umgehen.

Schulen können Räume schaffen, in denen Technik reflektiert und eingeordnet wird. Ein Verbot kann ein sinnvoller Startpunkt sein – langfristig zählt aber die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Welche Rolle spielt dabei die Politik und wie geht es mit Nidwaldens Modell weiter?

7. Politisches Signal mit Vorbildfunktion?

Mit dem Handyverbot setzt Nidwalden ein deutliches Zeichen: Für Konzentration, für sozialen Kontakt und für eine klare Haltung gegenüber den Risiken der Digitalisierung. Ob andere Kantone oder Länder diesem Beispiel folgen, bleibt abzuwarten. Nidwalden könnte zum Modellfall werden, der zeigt, wie strukturelle Entscheidungen das Lernverhalten beeinflussen.

Die Bildungsdirektion kündigte an, die Regelung jährlich zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen – abhängig vom Erfolg und vom Feedback aus der Praxis. Vielleicht ist dieser Schritt der Beginn einer neuen Debatte über die Schule von morgen – mit mehr Klarheit und weniger Bildschirm.