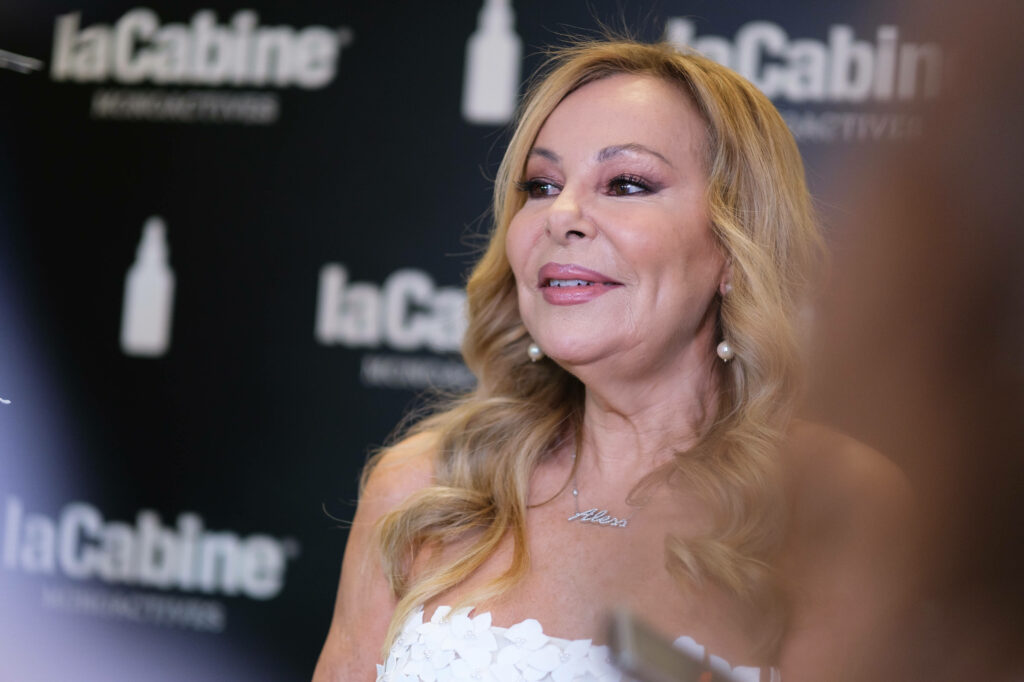

Ein Akt der Liebe oder ein moralischer Tabubruch? Die spanische Schauspielerin Ana Obregón hat mit ihrer Entscheidung, durch eine Leihmutterschaft mit dem eingefrorenen Sperma ihres verstorbenen Sohnes Mutter eines Kindes zu werden, eine internationale Kontroverse ausgelöst. Das Kind, Ana Sandra, wurde im März dieses Jahres in den USA geboren – Obregón ist damit rechtlich Mutter, biologisch jedoch Großmutter.

Die 69-Jährige erklärte öffentlich, sie habe damit den letzten Wunsch ihres Sohnes Aless Lequio erfüllt, der 2020 im Alter von 27 Jahren an Krebs starb. Die dafür verwendeten Samenzellen hatte er zu Lebzeiten in einer New Yorker Klinik einfrieren lassen.

1. Ein Grenzfall der modernen Reproduktionsmedizin

Ana Obregóns Fall ist ein Paradebeispiel für die Verwerfungen der Reproduktionsethik im 21. Jahrhundert. Zwar ist die Leihmutterschaft in Spanien verboten, doch sie ließ das Kind in den USA austragen, wo solche Verfahren legal sind. Dort wurde sie auch als Mutter registriert. In Spanien wurde dieser Status später anerkannt – unter großem öffentlichem Druck und rechtlicher Diskussion.

Die Konstellation ist einzigartig: Ein Kind, das genetisch die Tochter ihres verstorbenen Sohnes ist, macht sie formal zur Mutter, biologisch jedoch zur Großmutter – und Vormund einer neuen Generation. Eine bisher kaum vorstellbare Konstruktion, die nun juristische und ethische Fragen aufwirft.

2. Reaktionen: Zwischen Bewunderung und Empörung

Die Nachricht stieß in Spanien – und weit darüber hinaus – auf geteilte Reaktionen. Einige sehen in Obregóns Entscheidung einen emotionalen Akt der Trauerbewältigung und familiären Kontinuität. Andere kritisieren sie scharf: von „Egoismus“ ist die Rede, von einem Missbrauch moderner Reproduktionstechnologie für persönliche Zwecke.

Vor allem Frauenrechts- und Ethikverbände äußerten massive Bedenken. Dass ein verstorbenes Elternteil ohne ausdrückliche Einwilligung zur Fortpflanzung genutzt werde, verletze grundlegende Prinzipien der Menschenwürde, so der Tenor. Die Frage bleibt: Kann ein sterbender Mensch wirksam seinen Wunsch äußern, posthum Vater zu werden?

3. Spanien verbietet Leihmutterschaft – aber die Praxis weicht aus

In Spanien ist die Leihmutterschaft verboten, sowohl für hetero- als auch homosexuelle Paare. Doch durch Reisen ins Ausland – insbesondere in die USA oder nach Kanada – umgehen immer mehr Familien das Verbot. Die dort geborenen Kinder können unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich in Spanien anerkannt werden, was zu rechtlichen Grauzonen führt.

Obregóns Fall hat diese Praxis erneut in den Fokus gerückt. Die spanische Regierung äußerte sich kritisch, sprach von einer kommerzialisierenden Instrumentalisierung von Frauenkörpern. Gleichzeitig kündigte sie an, die gesetzlichen Schlupflöcher stärker zu überwachen. Der Fall könnte damit politische Konsequenzen nach sich ziehen.

4. Der letzte Wunsch eines sterbenden Sohnes?

Im Zentrum der Verteidigung von Ana Obregón steht ein zutiefst emotionales Argument: Sie handelt, so sagt sie, im Sinne ihres verstorbenen Sohnes Aless. Er habe den Wunsch geäußert, Vater zu werden – auch posthum. Dass er sein Sperma vor Beginn der Krebstherapie einfrieren ließ, belege diesen Wunsch.

Doch rechtlich bleibt vieles unklar. Eine schriftliche Verfügung des Sohnes liegt der Öffentlichkeit nicht vor. Kritiker stellen infrage, ob ein solcher Wunsch unter dem Einfluss einer schweren Erkrankung überhaupt als bindend und informiert gelten kann. Zudem ist bislang nicht eindeutig geregelt, wie weit Eltern in Entscheidungen für bereits verstorbene Kinder eingreifen dürfen.

5. Persönliche Tragödie trifft auf gesellschaftliche Debatte

Hinter der Geschichte steckt eine tief persönliche Tragödie. Ana Obregón verlor ihren einzigen Sohn, kämpfte öffentlich mit ihrer Trauer – und suchte offenbar einen Weg, seine Erinnerung lebendig zu halten. Doch mit dieser Form des Gedenkens ist sie weit über das Private hinausgegangen – hinein in eine globale Debatte über Ethik, Recht und Verantwortung.

Die Geschichte zeigt, wie eng heute medizinische Möglichkeiten, persönliche Wünsche und gesellschaftliche Normen miteinander verwoben sind – und wie schnell diese Konstellationen in öffentlich umkämpfte Räume kippen können.

6. Die Debatte bleibt: Wo endet individuelle Freiheit?

Die Geschichte von Ana Obregón wird nicht die letzte dieser Art bleiben. Sie steht exemplarisch für eine Welt, in der biologische Grenzen zunehmend durch Technik verschoben werden – doch in der rechtliche und moralische Leitplanken oft noch fehlen. Wie umgehen mit Fällen, in denen Leben posthum, grenzüberschreitend und gegen geltende nationale Gesetze entsteht?

Die Frage nach der Verantwortung – medizinisch, juristisch, menschlich – bleibt. Wer darf über neue Leben entscheiden? Und welche Rechte haben Kinder, deren Entstehung aus einem derart komplexen Geflecht von Absicht, Verlust und Technologie resultiert? Ana Obregón hat eine Lawine losgetreten, die noch lange nicht zur Ruhe kommen wird.

7. Was bleibt: Ein Kind zwischen Liebe, Symbolik und öffentlicher Projektionsfläche

Im Mittelpunkt dieser außergewöhnlichen Geschichte steht nicht Ana Obregón – sondern ein kleines Mädchen, das in eine Welt hineingeboren wurde, die es selbst nicht wählen konnte. Ana Sandra ist nicht nur das Ergebnis medizinischer Möglichkeiten und juristischer Lücken, sondern auch Symbol eines öffentlichen Trauerprozesses, eines letzten Wunsches, eines familiären Versprechens. Doch sie ist vor allem: ein Mensch. Und sie wird mit einer Herkunft aufwachsen, die medial und gesellschaftlich aufgeladen ist – mit allen Chancen und Schattenseiten, die das mit sich bringt.

Die zentrale Frage bleibt, wie Gesellschaften mit solchen Kindern umgehen wollen – ohne sie zu stigmatisieren, aber auch ohne Tabus in ethischen Grundfragen zu ignorieren. Ana Obregóns Entscheidung wirft Licht auf die Spannungsfelder zwischen Technik, Emotion und Verantwortung. Was als Akt der Liebe gemeint war, bleibt gleichzeitig hochpolitisch. Und es zeigt: Moderne Familienformen brauchen nicht nur Empathie, sondern auch klare Regeln, die das Wohl des Kindes konsequent in den Mittelpunkt stellen.