Sie galten einst als verlässlicher Begleiter durch den Abend – Tagesschau, Dokus, Politmagazine. Doch heute scheint sich etwas grundlegend verändert zu haben. Vor allem jüngere Zuschauer wenden sich ab. Der Wandel geschieht still, aber deutlich messbar – ein Phänomen, das sich Jahr für Jahr fortzusetzen scheint. Es geht nicht um einzelne Formate, sondern um ein ganzes System, das mit der Realität des digitalen Zeitalters zu kämpfen hat.

Reichweiten bröckeln, Sehgewohnheiten verändern sich und auch das Vertrauen in Medienangebote steht zunehmend zur Debatte. Doch was steckt wirklich hinter den sinkenden Zahlen? Ist es ein kultureller Umbruch oder ein hausgemachtes Problem der Sendeanstalten? Der Rückgang ist drastisch – aber die Ursachen sind komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.

1. Die Zuschauer brechen weg – leise, aber spürbar

Ein Blick auf die Zahlen zeigt ein klares Bild: Die Öffentlich-Rechtlichen verlieren rapide an Relevanz bei Menschen unter 50. Dabei war das Angebot einst auf breiten Zuspruch ausgelegt, auch bei einem jüngeren Publikum. Doch die Realität hat sich verändert. In einer aktuellen Auswertung wird sichtbar, wie tief der Einschnitt tatsächlich ist: Die Zuschauerzahlen haben sich in fünf Jahren mehr als halbiert.

Ein Rückgang, der sich still vollzog – kaum sichtbar im Alltag, aber deutlich in der Statistik. Gerade die unter 50-Jährigen, also jene Altersgruppe, die man als zukünftige Beitragszahler und digitale Meinungsbildner betrachtet, scheinen sich systematisch vom linearen TV-Angebot zu entfernen. Und während dieser Trend anhält, reagieren die Sender – wenn überhaupt – nur zögerlich auf das veränderte Medienverhalten.

2. Die Zahlen im Detail: Von Millionen zu Hunderttausenden

Die Zahlen der AGF Videoforschung, aufgearbeitet vom Medienanalysten Lutz Olaf, zeichnen ein ernüchterndes Bild: Innerhalb von fünf Jahren sank die durchschnittliche Zuschauerzahl der beliebtesten ÖRR-Sendungen bei unter 50-Jährigen von 1,62 Millionen auf nur noch 880.000. Das entspricht einem Rückgang von 54 Prozent. Besonders betroffen ist die einstige Quoten-Bank „Tagesschau um 20 Uhr“, die im April 2020 noch fast 1,9 Millionen junge Menschen erreichte – heute sind es kaum mehr als 800.000.

Auch bei Sondersendungen, etwa dem Tod eines Papstes, verpufft der mediale Impuls nahezu. Diese Entwicklung ist nicht nur statistisch relevant – sie stellt die gesamte Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei jungen Zielgruppen infrage. Die Zahlen zeigen: Die junge Generation schaltet um – oder gleich ganz ab.

3. Streaming, Social Media & Co: Die Konkurrenz schläft nicht

Der Rückgang erklärt sich nicht nur durch mangelnde Attraktivität des Programms, sondern auch durch das, was parallel gewachsen ist: Streamingdienste, YouTube, Podcasts und Social Media bieten heute eine Vielfalt, die das lineare Fernsehen kaum noch einholen kann. Vor allem bei jungen Nutzerinnen und Nutzern ist das individuelle, jederzeit abrufbare Medienangebot längst Standard. Warum auf eine 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau warten, wenn alle Nachrichten schon längst per Push-Mitteilung aufs Smartphone kamen?

Die Öffentlich-Rechtlichen geraten dadurch in ein strukturelles Dilemma: Sie sollen informieren, bilden und unterhalten – doch ihre Formate wirken in der neuen Medienrealität oft veraltet, schwerfällig und unflexibel. Der mediale Alltag hat sich verändert – und viele Formate sind schlicht nicht mehr konkurrenzfähig.

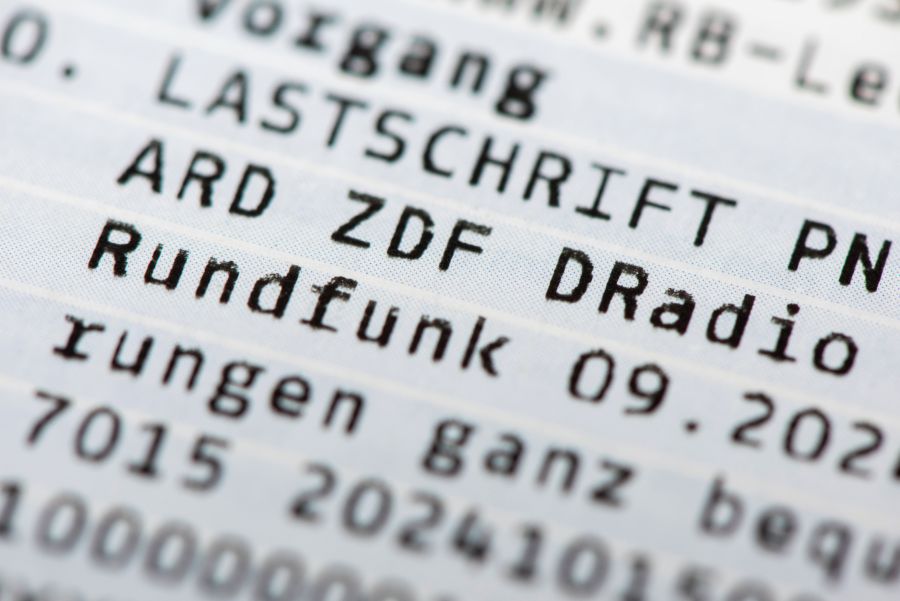

4. Mehr Geld trotz weniger Zuschauer? Der Beitrag als Reizthema

Brisant wird die Diskussion durch eine Entwicklung, die viele Bürgerinnen und Bürger verärgert: Trotz sinkender Reichweite fordern ARD und ZDF höhere Rundfunkbeiträge. Dabei liegt die letzte Erhöhung erst kurz zurück – und die Kritik ist laut. Für viele junge Menschen, die das klassische TV-Angebot kaum noch nutzen, wirkt die Zwangsfinanzierung eines überalterten Systems zunehmend unverständlich.

Zwar argumentieren die Sender mit gestiegenen Kosten für Produktion, Digitalisierung und journalistische Qualität – doch die Gegenfrage bleibt: Warum sollte ein schrumpfendes Publikum mehr bezahlen? Die Kluft zwischen Beitragspflicht und tatsächlicher Nutzung wächst – und mit ihr das Gefühl, für ein Produkt zahlen zu müssen, das man gar nicht mehr konsumiert. Die Sender stehen vor einem Legitimationsproblem, das mit Zahlen allein nicht zu lösen ist.

5. Auch die Privaten verlieren – aber aus anderen Gründen

Der Rückgang betrifft jedoch nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen. Auch private Sender verlieren massiv an Reichweite bei unter 50-Jährigen. Ein Beispiel: 2020 verfolgten noch fast 2,5 Millionen junge Menschen das ProSieben-Format „The Masked Singer“ – heute kommt die beliebteste Sendung der Privaten, „RTL direkt“, nur noch auf rund 700.000 Zuschauer. Doch der Unterschied liegt in der Finanzierung: Private Sender leben von Werbeeinnahmen – weniger Zuschauer bedeuten weniger Geld.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen aber bleibt der Beitrag konstant – oder soll sogar steigen. Während sich die Privaten gezwungenermaßen anpassen müssen, stehen die Öffentlich-Rechtlichen weniger unter unmittelbarem Druck. Das führt zu einer Schieflage im Wettbewerb – und verstärkt das Gefühl einer verlorenen Verbindung zur Realität bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern.

6. Fehlende Innovationen: Warum junge Menschen wegbleiben

Ein wesentlicher Grund für den Zuschauerschwund liegt in der fehlenden inhaltlichen Innovation. Zwar haben ARD und ZDF mit Formaten wie ZDFneo, funk oder der Mediathek versucht, digitale Angebote zu schaffen. Doch viele dieser Versuche erreichen nicht die Masse und wirken oft wie halbherzige Reaktionen auf längst vergangene Trends. Gleichzeitig wirken traditionelle Formate überholt, steif oder schwer zugänglich.

Für ein junges Publikum, das an dynamische, interaktive Inhalte gewöhnt ist, fehlt häufig Relevanz und Nahbarkeit. Auch das Storytelling ist ein Faktor: Während Netflix & Co. dramaturgisch perfekt produzierte Formate liefern, wirken viele öffentlich-rechtliche Sendungen wie aus der Zeit gefallen. Wer junge Menschen erreichen will, braucht mehr als Untertitel auf TikTok – er braucht einen echten Perspektivwechsel.

7. Das Vertrauen in Medien – ein bröckelndes Fundament

Ein weiterer Aspekt ist das Vertrauen in journalistische Inhalte, das bei jüngeren Menschen zunehmend schwindet. Studien zeigen, dass viele unter 50-Jährige den Öffentlich-Rechtlichen Voreingenommenheit, politische Schlagseite oder Relevanzverlust vorwerfen. Nicht selten wird der Eindruck vermittelt, dass bestimmte Themen zu dominant behandelt, andere hingegen ignoriert werden.

In einer Zeit, in der Transparenz und Authentizität gefragt sind, stoßen klassische Nachrichtenformate oft auf Skepsis. Hinzu kommt: Die direkte Interaktion, etwa über soziale Medien, fällt vielen öffentlich-rechtlichen Akteuren schwer. Junge Zielgruppen fühlen sich nicht abgeholt, nicht gehört, nicht gemeint. Das Resultat: Wegschalten, Ausweichen, Ignorieren. Vertrauen aber ist essenziell – nicht nur für Reichweite, sondern für den gesellschaftlichen Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllen soll.