Wenn es um ungewöhnliche Sozialprojekte geht, ist Amsterdam oft Vorreiter – oder zumindest aufsehenerregend. Eine Maßnahme sorgt dabei seit Längerem für besonders viel Gesprächsstoff: Es geht um Obdachlose, Alkohol, Straßenreinigung – und Bier als Bezahlung.

Doch was nach einem skurrilen Konzept klingt, ist in Wahrheit Teil eines ernst gemeinten Versuchs, einem gesellschaftlichen Problem mit unkonventionellen Mitteln zu begegnen. Ist das mutig? Zynisch? Oder einfach nur pragmatisch? Die Meinungen gehen weit auseinander. Klar ist: Dieses Modell stellt viele konventionelle Vorstellungen von Hilfe, Würde und Therapie infrage. Was steckt wirklich dahinter? Was bringt es – und wem? Und kann man mit Bier tatsächlich soziale Probleme bekämpfen? In den folgenden Abschnitten schauen wir uns das umstrittene Projekt Stück für Stück genauer an.

1. Eine Stadt greift zu unorthodoxen Mitteln

Amsterdam steht immer wieder für liberale Lösungsansätze. Diesmal geht es um ein Projekt, das durch seine Mischung aus Sozialarbeit und Provokation auffällt: Obdachlose, viele davon alkoholkrank, werden angestellt – nicht mit klassischem Lohn, sondern unter anderem mit Bier.

Die Stadt möchte damit erreichen, dass weniger Belästigung in Parks stattfindet und die Betroffenen wieder einer regelmäßigen Tätigkeit nachgehen. Drei Tage pro Woche, in Gruppen eingeteilt, sollen sie städtische Grünanlagen säubern und pflegen. Die Gegenleistung: ein kleiner Geldbetrag, Tabak – und Alkohol. Allein diese Kombination sorgt seit Jahren für intensive Debatten. Doch bevor man urteilt, sollte man genau hinsehen: Was ist der Gedanke dahinter? Und was passiert tatsächlich im Alltag dieser Initiative?

2. Ordnung gegen Alkohol – das Ziel hinter dem Plan

Der Auslöser für dieses Modell war ein zunehmendes Problem mit alkoholkranken Obdachlosen, die in Parks für Störungen, Müll und Konflikte sorgten. Statt sie ständig mit Polizei oder Bußgeldern zu konfrontieren, entwickelte die Stadt einen Ansatz, der auf Integration statt Bestrafung setzt.

Die Idee: Wenn die Betroffenen eine sinnvolle Aufgabe bekommen, einen Rhythmus und eine gewisse Anerkennung, dann reduziert sich das destruktive Verhalten. Der Alkoholkonsum wird dabei nicht verdrängt, sondern kontrolliert eingebaut. Das Projekt nimmt damit eine radikale Haltung ein: Lieber strukturierter Konsum als unkontrollierte Verwahrlosung. Kritiker werfen vor, man „befeuere die Sucht“, doch Befürworter sehen es als letztes Auffangnetz für Menschen, die jede andere Hilfe ablehnen würden.

3. Bier als Währung: Zwischen Realität und Reaktion

Fünf Dosen Bier pro Schicht – diese Zahl sorgt für den größten Aufschrei. Viele fragen sich: Kann das ernst gemeint sein? Alkohol als Bezahlung – das wirkt auf den ersten Blick wie ein Rückschritt, wie ein gesellschaftlicher Offenbarungseid.

Doch im Detail sieht die Realität anders aus. Die Alkoholmenge wird über den Tag verteilt ausgegeben, der Konsum beobachtet, der Pegel kontrolliert gehalten. Das Ziel ist nicht Abstinenz, sondern Vermeidung von Eskalation. Die Teilnehmer erhalten zudem Tabak und einen kleinen Geldbetrag, mit dem sie sich selbst versorgen – oder, wie einige ehrlich sagen, weiteres Bier kaufen. Hier wird das Dilemma offensichtlich: Das Projekt lindert Symptome, aber es heilt nicht. Dennoch gelingt es, den öffentlichen Raum ruhiger und sauberer zu halten. Ist das ein Erfolg – oder nur ein moralischer Kompromiss?

4. Die tägliche Routine: Struktur als Therapie?

Der Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und endet gegen 15:30. Das klingt nach einem ganz normalen Job – und genau darin liegt ein zentraler Punkt des Projekts. Viele der Beteiligten erleben durch diese Regelmäßigkeit zum ersten Mal seit Langem wieder Struktur.

Sie bekommen Aufgaben, treffen auf Mitmenschen, arbeiten im Team. Für Menschen, die oft jahrelang am Rand der Gesellschaft standen, ist das mehr als eine Kleinigkeit. Die Teilnahme ist freiwillig, aber die Plätze sind begrenzt – wer mitmachen will, muss sich an Regeln halten. Die Organisatoren berichten, dass dadurch Verantwortungsgefühl und Selbstwertgefühl wieder wachsen können. Auch wenn der Alkohol nicht verschwindet – die Isolation wird durchbrochen. Und genau das könnte der erste Schritt aus der totalen Perspektivlosigkeit sein.

5. Zwischen Hoffnung und Rückfall: Was bringt’s wirklich?

Natürlich stellt sich die Frage: Verändert das Leben der Betroffenen sich langfristig? Die Antwort ist zwiespältig. Einige Teilnehmer berichten, dass sie durch das Projekt wieder eine Tagesstruktur und Selbstachtung empfinden. Manche schaffen es sogar, ihren Alkoholkonsum zu reduzieren oder gezielter zu steuern.

Andere wiederum nutzen das verdiente Geld, um nach der Schicht direkt neues Bier zu kaufen – ganz offen, ohne schlechtes Gewissen. Das Projekt ersetzt keine Therapie und will es auch nicht. Es ist ein Versuch, Menschen zu erreichen, die für klassische Programme nicht zugänglich sind. Der Erfolg liegt daher nicht im völligen Wandel, sondern im kleinen Fortschritt: weniger Belästigung, mehr Ordnung, und für manche der erste Schritt in Richtung Stabilität.

6. Kritik von außen: Moral oder Machbarkeit?

Die Kritik an dem Modell ist nicht leise. Viele Sozialarbeiter, Mediziner und Politiker fragen: Ist es verantwortbar, Sucht mit Suchtmitteln zu belohnen? Für viele ist das Projekt ein Etikettenschwindel, bei dem Alkoholkranke ausgenutzt und ruhiggestellt werden.

Doch das Team hinter dem Projekt verweist auf die Alternativen – oder eben das Fehlen davon. Wer keine Hilfe will, erreicht man nicht mit Druck. Lieber eine kontrollierte Lösung mit etwas Würde als das bloße Wegsehen. Amsterdam steht damit vor einer Grundsatzfrage, die viele Städte betrifft: Wie geht man mit Menschen um, die aus allen Systemen gefallen sind? Es ist ein Modell zwischen Idealismus und Pragmatismus – und einer, der sich einer klaren Bewertung entzieht.

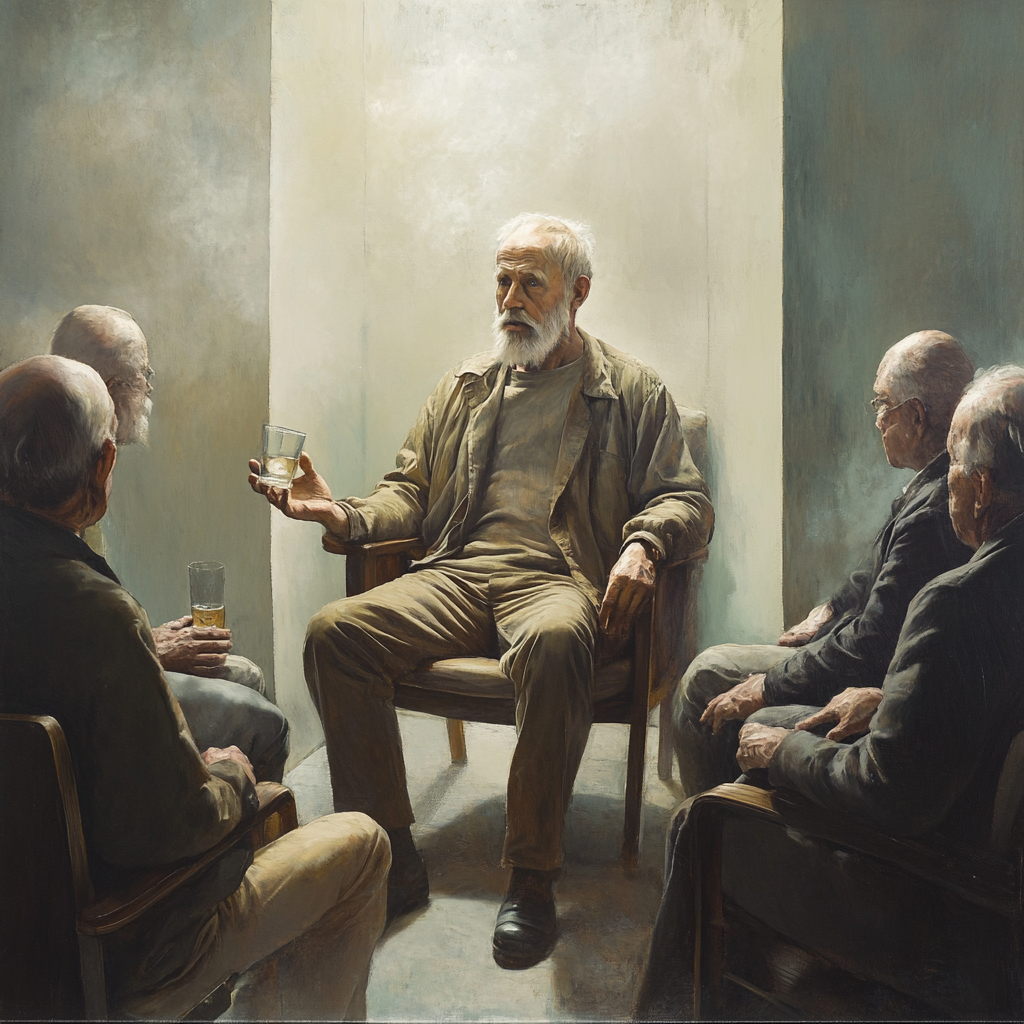

7. Stimmen der Beteiligten: Zwischen Ehrlichkeit und Resignation

Die Beteiligten selbst sprechen überraschend offen über das Projekt. Viele sagen ganz direkt: „Wir machen das wegen dem Bier.“ Andere wiederum schätzen die Verlässlichkeit und das kleine Maß an Normalität, das ihnen der Job gibt.

Einige wollen mehr, wollen zurück in eine Wohnung, vielleicht sogar eine Therapie beginnen. Für andere ist es schlicht eine Möglichkeit, sich mit Würde zu betrinken – ohne Ärger mit der Polizei. Diese Ehrlichkeit ist entwaffnend und macht deutlich: Es gibt nicht den einen Weg zurück ins Leben. Manche wollen ihn gehen – andere nicht. Das Projekt schafft zumindest einen Raum, in dem Wahl, Kontrolle und Beziehung wieder möglich werden. Und das allein ist für viele von ihnen schon ein Fortschritt.

8. Zwischen Modellprojekt und Abstellgleis: Was bleibt?

Das Amsterdamer Projekt ist kein Rezept für jede Stadt – aber es ist ein radikaler Denkansatz, der Probleme nicht romantisiert, sondern realistisch betrachtet. Es geht nicht um Heilung, sondern um Reduktion von Schaden – für die Gesellschaft und die Betroffenen.

Was bleibt, ist eine Mischung aus Zweifel, Respekt und Ratlosigkeit. Dieses Projekt fordert dazu auf, über neue Formen der Integration, Würde und Lebensrealität nachzudenken. Es zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen Hilfe und Resignation, zwischen Zuwendung und Kontrollverlust. Am Ende bleibt eine unbequeme Frage: Was wäre die bessere Alternative – und warum bietet sie keiner an? Amsterdam hat zumindest den Mut gehabt, nicht wegzusehen, sondern einen Versuch zu starten. Und allein das ist ein Zeichen – vielleicht kein perfektes, aber ein ehrliches.